|

1950年6月,天津《文艺学习》杂志第一卷六期,刊载了著名翻译家,时在天津南开大学任教的李霁野教授的一篇怀念文章:《瞿秋白先生给我的印象》。文章并不长,不过一两千字。内容也并不怎么丰富,因为“我和瞿秋白先生是不甚熟的,只见过一两次……”今天想来,此文写作大约与当时缅怀先烈的社会环境、气氛有关。

文章在结尾时,有这样一段话:“在他从容就义以前赋诗作词,我读到报纸上的记事时,想到他温雅而勇敢的态度,明亮有神的眼睛,从容而有风趣的谈吐,觉得他很富有诗人的气质,他的一生就是一首伟大的,美丽的诗。”

大约为了证明这一点,李霁野在文末写了一小节“附录”:“据一位朋友写信来告诉我说:诗是集唐人句:

夕阳明灭乱山中,

落叶寒泉听不同。

回首十年坎坷事,

心持半偈万缘空。

他说词他只记得末两句:‘枉抛心力作英雄,黄昏已近夕阳红。’”

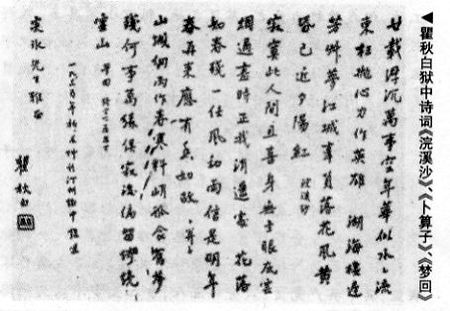

这首集唐人句和这两句词,李霁野朋友告诉说是瞿秋白在监狱所集所作。这四句诗,依次分别为唐人韦应物、郎士元、杜甫、郎士元的诗句。(这首集唐人诗的第三句,现在本子多为“已忍伶俜十年事”;第二句“听不同”亦作“听不穷”。杨注)这两句词出自瞿秋白填的一首《浣溪沙》:原文是:

廿载浮沉万事空,

年华似水水流东,

枉抛心力作英雄。

湖海栖迟芳草梦,

江城辜负落花风,

黄昏已近夕阳红。

但是,正是这个附录,引发了一场不大不小的风波。

李霁野的文章,发表在他生活、工作的天津的杂志上。不料未及一月,北京《人民日报》在7月18日的第四版“人民园地”专栏里,就发表了措辞相当严厉的辩正文章。该文的作者,是当时颇有名气的诗人臧克家(时任人民出版社《新华月报》编审)。文章的题目有些特别:《关于瞿秋白同志的“死”》。

文章这样开头:“伟大的革命、文化战士瞿秋白同志,被国民党反动派残杀已经十五周年了。读了他的朋友、同志、亲人们所写的纪念文章,对于他为革命事业所作出的多方面的贡献,他坚贞不拔‘死而后已’的战斗的一生令人崇敬,更令人鼓舞。”

接下在引述了一些纪念资料之后,臧克家笔锋一转:“可是,个别的纪念文章却有写得不恰当的地方,它歪曲了事实,因而也就歪曲了这样一个被纪念的人!”为什么要这样严厉呢?因为“这是关乎瞿秋白同志临死时对人生、革命、和死的态度的问题”。

|