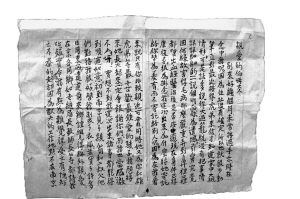

图为“军嫂”家书手迹

一封民国“军嫂”的家书,字里行间饱含了一个远去的时代诸多酸楚、甜蜜、艰难困苦的记忆。文中透露出来的信息和时代氛围是我们在正规的史书上看不到的,民间语文的力量在此得到生动的展现。

我的父亲蔡明康喜欢文物收藏。数十年来从崖州地区(现三亚、乐东一带)收集各种各样的票据、旧版图书、书信等等。这些来自民间的藏品,每一个都有一段感人的故事,记录一个时代的人生百态和精神风貌。

一封历经战火的书简

父亲手头收藏一批民国书信,其中一封“军嫂”家书尤其让观者感兴趣。谈起“军嫂”书信的来历,父亲说,记得是2011年3月15日,老友孙有经先生从乡下匆匆赶来老家罗马,怀揣一封国民党军官“军嫂”的家书,交与他收藏。从信里看出,家书写于1945—1947年之间。“军嫂”顺渊是国民党军官猷夫的妻子,猷夫是崖县(今乐东)九所村人,是国民党军队当时驻防在苏州的军官。夫妻分别17年后,“军嫂”才从崖县千里迢迢到苏州寻夫。一路走来,关山迢递,兼程并进,通宵达旦,望门投止的旅途艰辛等情形,在这封充满女性独特心灵感受的家书里尽情显露。

“军嫂”家书原件存放在父亲自建的“港门村居民文博馆”展柜里。三张标准信笺,发黄的纸面上是端庄大方的字体;民国时期大8开20行红色线条格子,毛笔竖写,清秀又带女性的文静与雅气,全文约千余字。家书从南京邮寄,历经陆路水路,横跨海峡,终于到达海南西南海岸的九所老家。书信是写给“倚门人”伯母的。一个时代的气息扑面而来———

“亲爱的伯母大人:

别来好几个月,未常接过手示,时在念中;我呢,因为地址没有确定,所以也就很少动笔,直到最近,接得虎弟来信,才知道家中大概情形。可是话多说得太过笼统,没有把事情详详细细的一一说个明白,殊为遗憾。……实想不到,这次出来,诸事都能得到顺适如意。初到南京见了亲翁和二叔父,他们对待我很好,替我制了衣服,并买了许多日用东西。远道前来乡谊觉得格外亲爱,在京各同乡,如吉总局长、张师长等,都请我吃饭,实令我有点为难,觉得受之有愧,却之不恭的感。起初因为猷夫的工作地点不在南京是在苏北,所以我在南京住了只有20多天就赶到苏北去了。在苏北总算见到了猷夫的面,虽然隔别了十七年的长久没有会面,但他的良心并没有因为时间和空间的久异而变更,他对我也特加怜爱。……”

私人书简披露大时代气息

“军嫂”顺渊的家书,写得文从字顺,不蔓不枝。所透露出来的时代气息和人情冷暖尤其叫人感喟。兵慌马乱之际,家书抵万金。书信首先说明了“托孤”———抚养女儿引舅的原因;客居南京时,亲翁关心如旧;到苏州后,分别17年之久的丈夫依然“特加怜爱”,其情之深令人感叹;初抵南京日,“吉总局长”和“张师长”为之设宴,接风洗尘,特感乡谊甚笃之喜悦与愉快之心情……家书抒发对丈夫、亲人、家乡的相思与眷恋之情。意境自然清鲜,文字明白如话。更重要的是,书信中涉及的人与事,透露了国共两党对峙时刻的人事活动,颇具史料参考价值。

比如信中的吉总局长为吉章简(1902—1992),是崖县第四区(今乐东九所镇冲坡村)人,国民党将领。1924年赴广州考入黄埔军校工兵科第二期,先后参加淞沪抗战、武汉会战、湘北会战诸役,屡立战功。1945年任国民党交通部交通警察总局局长,1949年官至第二十一兵团副司令官兼广州警察局长,权倾一时。张师长即张忠中(1901~1976),国民党少将。崖县第四区(今乐东冲坡镇)官村人。黄埔军校第四期学员,与林彪同学。在著名的徐州台儿庄战役中,他率部对日作战,身先士卒,歼敌千余名,立下战功。抗战结束后,张忠中凭军功升到少将旅长。作为败军之将的张忠中,1952年起一直隐居在老家乐东官村,过着普通人的生活,学会种田和做木工,1976年逝于官村。

父亲说,吉章简和张忠中都曾是抗日战场上的勇将,他们与书信主人顺渊的丈夫是同乡。从书信中二人的官职来看,这封信写于抗战胜利后国共两党谈判破裂,处于大决战前夜的1945-1947年间。此时,部队频繁调动,大战小战不断,家无宁日,人心飘摇。还没来得及从抗战烽火中喘息的国人,旋即陷入内战。这从顺渊的书信里可以看到,历经艰辛刚刚团聚的夫妻俩,刚一见面就要面临生离死别。虽然贤惠明理的顺渊尽量用温婉平静的口吻与伯母大人通信,免得她担忧,但从字里行间还是看出,女人在战争中的诸多无助、无奈、无依。顺渊信中说:“可是到苏北住了没有好久,他们的部队,就奉调到北平、天津去了,本来我意是要跟他一道去的,后来据说他到那里不久,就得调回南方工作,因乃转回南京暂住。现猷夫果然调回苏州工作,我也已于上月由南京搬到苏州来住。……”

逝者安在 唯情永存

将近70年过去,写信人顺渊女士是否还在人间?作为国民党家属,1949之后她和她一家的命运如何?书信的发现者孙有经老人推测说,“军嫂”顺渊应该是崖州大户知书善文的不寻常女子,读过诗书,受过较好的文字训练。如果活到现在,也该百岁之龄了。

“顺渊的书信是我在乐东九所发现的,当时我一个朋友说有一封解放前留下来的毛笔家书,我如获至宝,一看,原来是一封国民党家属的亲笔信。我询问信件的提供者,因为已经隔代,他也不知道顺渊后来的命运,她的亲人也无从寻找,因为目前还不能确定她的丈夫猷夫最后的去向。由于官职较低,猷夫不可能像吉章简和张忠中那样有相关记载。如果不是这封书信在民间被发现,顺渊猷夫和他们所经历的一切,就不会被外人所知。”已过古稀之年的孙有经老人说。

|