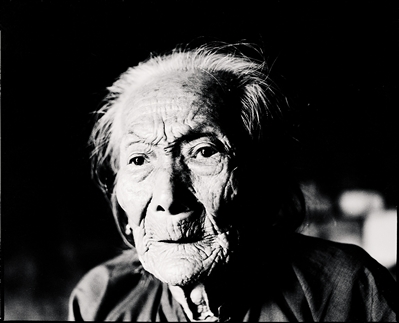

黄有良,女,1929年出生,2017年8月12日离世。(2005年摄于陵水)

朴来顺,1915年出生,韩国庆尚南道人。1994年在保亭病故。图为朴来顺26岁在海口拍的纪念照。

王玉开(右)生于1920年,1941年嫁到临高皇桐村。2013年12月31日,她走完了坎坷的一生。

符美菊,1925年生,儋州市大成镇南迁村人。2017年3月8日去世。(2014年摄于澄迈)

黄伍仲,保亭人,黎族,1926年生。2005去世。(资料图片)

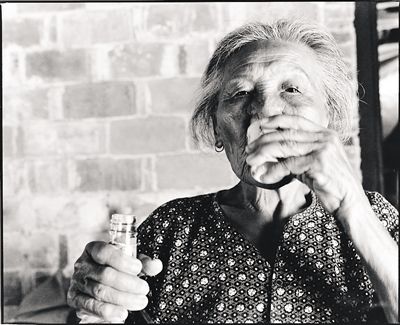

蔡爱花,汉族,1926年生,澄迈中兴镇东岭村人。2011年去世。(2005年摄于澄迈)

陈金玉,生于1925年,保亭南茂农场北懒下村人。已去世。(2005年摄于保亭)

李美金,汉族,1927年生,澄迈和岭农场茅园村人。(2014年摄于澄迈)

陈林村(左二),黎族,生于1926年,保亭加茂毛立村人。(2015年摄于万宁)

卓天妹(左),黎族,生于1926年,陵水祖关镇宿风村人。 (2005年摄于陵水)

王志凤,汉族,1928年生,澄迈山口乡美万村人。(2005年摄于澄迈)

刘文英,汉族,生于1920年,文昌市潭牛镇人。已去世。(2006年摄于琼海)

林石姑,黎族,生于1920年,陵水光坡镇港坡村人。已去世。(2005年摄于陵水)

郑金女,1926年生,黎族,陵水祖关乡弄清村人。已去世。(2005年摄于陵水)

杨亚榜,1920年生,黎族,保亭保城镇什曼村人。2006年6月去世(2005年摄于保亭)

邓玉民,苗族,1927年生,保亭响水镇什齐村人。已去世。(2005年摄于保亭)

林亚金,黎族,1924年出生于保亭南林乡什号村,已去世。(2005年摄于保亭)

符桂英,1919年3月出生,系澄迈福山镇美傲村人。已去世。(2005年摄于临高)

林爱兰,1925年出生在临高南宝镇松梅村一个中医家庭。2015年12月去世。(2005年摄于临高)

陈金美,汉族,生于1922年,临高新盈人。已去世。

蔡美娥,汉族,1927年生,琼海龙江镇红星大队红森村人。已去世。(2005年摄于琼海)

陈亚扁,黎族,1925年生,陵水祖关镇祖孝村人。2017年5月11日凌晨4时,陈亚扁因病离世。(2005年摄于陵水)

谭亚洞,黎族,生于1926年,保亭南林乡万如村人。已去世。(2005年摄于保亭)

黄一鸣采访拍摄“慰安妇”工作照

编者按

8月14日是第五个世界“慰安妇”纪念日,首部反映中国“慰安妇”幸存者生存状态的纪录电影《二十二》上映,影片用客观的镜头,将历史的碎片打捞起来,以现实的视角,单纯纪录这群幸存老人的生活状态,引发关注。在海南,同样有一位“慰安妇”幸存者的记录者,12年,他用相机记录下23位老人的生活,无声地诉说一段无法忘却的历史。

8月14日,第五个世界“慰安妇”纪念日。中国大陆最后一位起诉日本政府的“慰安妇”幸存者、海南陵水阿婆黄有良入土为安的日子。

早晨9点,长期拍摄记录海南“慰安妇”的57岁摄影人黄一鸣捶了捶有些酸涨的腰部,又看了看手中的相机,还是决定去陵水送黄阿婆最后一程。

12年了,尽管有许多海南“慰安妇”阿婆们陆续去世,但她们永远活在黄一鸣的镜头中。

他把镜头对准“慰安妇”

时间的指针倒回到12年前。2005年5月的某日午后,时任中国日报记者站站长的黄一鸣正在办公室小寐,一个念头突然在他脑海闪过:海南“慰安妇”题材可以做!可以作为中国人民抗日战争胜利60周年的小专题报道。

由于之前看过一家报纸对于“慰安妇”的报道,黄一鸣按图索骥,来到了陵水祖关镇祖孝村的黎族阿婆陈亚扁家里。

“慰安妇”这三个字的敏感,让黄一鸣很是忐忑。第一次见面,他只是像晚辈看望长辈一样,跟陈亚扁聊聊家常,不敢也不忍提其他。

或许是阿婆已经对外公开了“慰安妇”的身份,当黄一鸣再次造访时,陈亚扁说出了自己被日军强征为“慰安妇”的往事:“说说停停,说到难过的时候就流泪。”

耄耋之年的阿婆,泪水在布满沟壑的面庞上无声流淌,也在黄一鸣的心上流淌,而阿婆只字片言的叙述,道不完的是侵华日军在海南岛犯下的滔天罪行。

最初,黄一鸣只是想完成一个专题,拍完照片在报纸上发表,就意味着任务完结。可是,渐渐老去的阿婆,她们不堪回首的往事,那段被日军蹂躏践踏的屈辱历史,这一切串联起来,让黄一鸣觉得,对海南岛境内惨遭侵华日军蹂躏的“慰安妇”的寻访,这才只是开了个头。

不过,他没想到的是,这一拍,就是12年。

寻访之路超乎想象的艰难

“大部分都是阿婆自己说,谁谁谁跟我一起被日本人抓过,现在可能在哪个地方。”黄一鸣回忆说,2005年,他在采访符桂英阿婆时候,打听和她同时被日军抓到碉堡里一个女孩,叫符玉开,几个月里被强奸被蹂躏。巧合的是,在整个采访过程中,就有一个阿婆不停在符桂英阿婆家进进出出,不时看着黄一鸣欲言又止,可是后来却什么也不肯说。“这位阿婆就是符玉开,不过我后来没等到机会去拍她,她就去世了。”

黄一鸣告诉记者,最让阿婆们难以释怀的,就是乡邻们的闲言碎语和家人的反对,“比如我去探访时,她说要把经历告诉我,但是我到了她家以后,可能由于家人反对,临时打消了念头。”甚至有一次,黄一鸣刚刚来到一个阿婆的家里,还没开始聊天,就遭到了阿婆女儿的驱赶。

除了“慰安妇”家人的阻力外,拍摄敏感话题素材,也受到了业界同仁的质疑。

“拍这个能发表么?不能挣钱还倒贴,趁早拉倒吧。”同行的各种声音,反而让黄一鸣更加坚定自己的选择:摄影作品的价值,并不是靠金钱来衡量的。随着时间的推移,作品的价值才会慢慢显露出来。“说不定有一天,就对‘慰安妇’阿婆打官司有用了呢,哪怕有一张有用,也值了。”

在拍摄记录“慰安妇”幸存者的过程中,黄一鸣也有自己的顾虑,经常有“慰安妇”幸存者家人会说:你报道以后,官司没有打赢,还让老人被周围人说闲话。

黄一鸣内心纠结过,可是最后依然坚持地走了下去。“要让年轻人知道有这么一件事,侵华日军在海南的罪行是不能被饶恕的。如果我不做,时间久了,记忆会淡化。我要通过我的努力,用各种手段把这些记录下来。”

从2005年到2006年,一年多时间里,黄一鸣走访了陵水、保亭、琼海、澄迈、临高等十多个市县,行程约4000多公里,陆陆续续找寻和拜访了23位海南“慰安妇”幸存者,留下了珍贵的影像资料。

她们的善良和坚强

在黄一鸣心里,第一次把“侵略”和“杀戮”这些字眼具像化,并不是因“慰安妇”而起。他的爷爷,就是被日本人杀害的。在他很小的时候,奶奶曾无数次提起这段往事。

同样是受害者,这无疑拉近了黄一鸣与海南“慰安妇”的心,更坚定了他找寻“慰安妇”的想法。“她们跟我奶奶年龄差不多,有的甚至长相也很像,我把她们当自己的奶奶一样。”

|