位于湘赣两省交界处的文家市是个不起眼的小集镇,但因为是秋收起义部队会师所在地而名垂史册。在文家市以北七公里处,有一个叫苍坊村的小山村,胡耀邦同志就出生在那里,并在那里度过了他的童年和少年时代。

聪颖的贫寒少年

1915年11月20日,胡耀邦出生于湖南省浏阳县中和乡苍坊村的一个贫苦农民家庭。

胡耀邦出生时,苍坊村只是一个僻静、封闭、贫穷的山坳,山清水秀,外人罕至。胡耀邦的父母日出而作,日落而息,终年勤劳,也只能勉强度日。由于家境困难,胡耀邦五岁时就跟着哥哥上山拾柴,早早地体会到了生活的艰辛。

与一般孩子相比,胡耀邦有着超强的记忆力,这是当私塾先生的堂叔父首先发现的。他注意到这个孩子能准确地记住书中的一些生字,并且能写出来,于是破格将五岁的胡耀邦收进胡氏私塾。

1926年,胡耀邦刚刚读完初小,正好赶上家乡颇有名气的文家市里仁高小招生。胡家的远房长辈胡祖荣看胡耀邦聪明,一定要胡的父亲送儿子去应考,说“这孩子读了书,肯定有出息”。当时要交一块钱的报名费,可是家里拿不出来,找一地主去借,虽说此人还是胡姓的远房亲戚,可他说什么也不肯借。最后还是胡祖荣借给的钱。

第二天,胡耀邦的父亲带着儿子与没借给他钱的地主的儿子一起去考试,结果,胡耀邦以第一名的好成绩考上了这所学堂。

当时,胡氏家族七八十户人家没有一个做官的,就连上过小学和中学的也很少,常常受其他有权有势的大姓家族的欺负。因此,胡耀邦考第一名的消息,令胡氏家族兴奋不已。祠堂开会,决定由小宗族人结成的“久如会”共同支付胡耀邦上学的费用。

文家市是当地著名的集镇,离偏僻的苍坊村有二十里山路。胡耀邦上学,每天往返要走四十里路。有时放学天气不好回不了家,就在他外婆或姨妈、舅舅家借住。风雨无阻的两年求学路,对一个十岁出头的孩子来说,无疑是极其艰苦的。也许正是这样的锻炼,使胡耀邦养成了坚忍不拔、吃苦耐劳的作风,也使他终生善行走,健步如飞。若干年后,单薄瘦小的胡耀邦走完二万五千里长征,可能也得益于他求学路上的磨炼。

里仁学堂坐落在文家市街上的文庙里。学校按照新式教育的要求,开设了国文、算术、历史、地理、体育、音乐等课程,在国民革命高潮期间,还增设了三民主义课。丰富的知识,为生长在山村里的胡耀邦打开了一片见所未见、闻所未闻的崭新天地,进一步激发出他强烈的求知欲,也支撑着他能两年如一日地每天步行四十里求学。

考进高小的胡耀邦学习更加努力了,每年都考第一名。里仁学堂的甘恩锡老先生在后来的回忆文章中写道:“我在里仁学堂教了二十几年的书,所见最为好学的学生就是胡耀邦。当年他在班上年龄最小,可他的成绩却名列前茅。小学生能写出长篇大论者,在当时就寥寥无几,若在今日,可断言更是凤毛麟角。”

由于家境贫寒,胡耀邦带不起中餐的米,总是带几个菜团子到学校吃。出身贫寒和成绩第一的鲜明对比,使胡耀邦成了地主子女奚落和欺负的对象。后来,胡耀邦和儿女闲聊时说:“那时,班里地主家庭的孩子看到我这个穷孩子老是考第一,很不服气。特别是他们挨了老师的骂后,常常拿我出气。他们人多势众,不是用拳头打,就是用砖头扔。有时,普通人家的孩子实在看不过去了,就来帮我打。越是这样,我就越努力学习。”

贫富悬殊,以及由此带来的种种不平等,使小小年纪的胡耀邦就深切地感受到世道的不公。

目睹中国革命史上的一件大事

1926年7月,北伐军进入湖南,湖南的农民运动迅猛发展起来。

正在高小读书的胡耀邦,深受风起云涌的农民运动影响,积极参加社会活动,被里仁学堂的校长陈世乔指定为少年先锋队队长和宣传组组长。

1927年,国内政治局势陡然逆转,轰轰烈烈的中国大革命夭折,原来生气勃勃的中国南部陷入一片腥风血雨之中。大革命失败的惨痛教训,使中国共产党人深刻地认识到以武装的革命反对武装的反革命的极端重要性。面对严峻的形势,为了挽救革命,中国共产党发动、领导了众多的武装起义。

1927年9月9日,毛泽东领导了湘赣边界的秋收起义。不久,起义部队失利的消息传来,毛泽东以前敌委员会书记的名义收拢各路起义军残部,于9月17日集中在文家市。

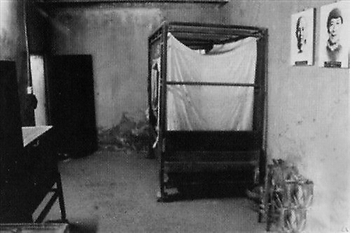

9月19日晚,在胡耀邦所就读学堂的一间教室里,毛泽东主持召开了扩大到营一级的前敌委员会会议。就是在这次会议上,为了保存和发展革命力量,毛泽东作出了放弃攻打大城市,向敌人力量薄弱的农村转移的战略决策。

第二天清晨,千余名起义官兵在里仁学堂的操场上整队集合时,胡耀邦与他的表哥杨世峻(就是后来的杨勇将军)等一帮高小学生,嘻嘻哈哈地趴在学校围墙的豁口上看热闹。

胡耀邦看见一个面容清秀、长发掩耳,上身穿一件白色土布褂子的高个子走到队伍前,高声讲话。一打听才知道,讲话的这个人是毛委员。

参加革命后,胡耀邦才认识到,他目睹了中国革命史上的一件大事。几十年来,他常对人说:“我十二岁在家乡文家市里仁学堂上学时,正值毛主席领导秋收起义的部队在文家市集中。那天早晨在里仁学堂操场上,我第一次看到身材魁梧的毛主席给起义部队讲话,听到他说:‘我们现在力量还小,还是一块小石头,可是总有一天能够打烂蒋介石反动派的那口大缸!’这句话给我留下了一生不可磨灭的印象,使我从小树立起革命一定会胜利的坚强信念。”

这是胡耀邦第一次见到毛泽东。当时他怎么也不会想到,在此后的年代里,自己的命运竟会和这个高个子的毛委员联系在一起。

与表兄杨勇“互帮互助”

1929年夏,胡耀邦高小毕业,以全校第一名的成绩考取了当时浏阳县唯一的初级中学——浏阳公学。浏阳县城离家八十多里,胡耀邦再也不能走读了。但在学校食宿,一个月至少得三块银元,加上每学期十块银元的学费,一年起码需要五十块。这在当时相当于二十五石大米,对于一个贫苦的农民家庭来说,委实是一笔巨大的开支。因此,国外出版的一些关于胡耀邦的传记断言,能够供胡耀邦上学的胡家,一定不会是贫农,至少是个小康人家。这种“想当然”的推断,与客观实际相距甚远。

按照经济状况,胡家根本无法供胡耀邦上学。胡氏祠堂族会决定,再次由胡氏宗族担负胡耀邦上学所需费用。

|