|

图为1938年朱端绶30岁生日时的夫妻合影。

阳光照进四合院,窗前一簇簇不知名的红色小花,我们在西厢房见到熊畅苏。也是在一个四合院,1966年的一天晚上,周恩来总理专程登门拜访,给熊畅苏的父亲贺八十大寿,又带来他亲笔手书的一份无比珍贵“贺礼”,其中有这样几句话:“在内战时期,熊瑾玎、朱端绶两同志担任党中央最机密的机关工作,出生入死,贡献甚大,最可信赖。”

熊畅苏斩钉截铁:“我记得很清楚,这一天是1966年的1月14日,因为我父亲生日就是这天,而且当时我也在。我母亲朱端绶后来写的11月14日应该是她老人家的笔误或者是记错了。”

总理登门贺寿的,正是他当年亲自撮合的一对红色伉俪、传奇夫妻。

无论是毛泽东、周恩来,还是邓小平、李富春、贺龙,或是更多方方面面的负责人,只要见到他俩,往往都会尊称一声“熊老板”、“老板娘”。如此待遇,恐怕在党内也算独一份。

熊瑾玎和朱端绶,相识在中国革命最为艰危时期。他俩为了掩护中共中央政治局机关而结成假夫妻。他俩由相识到相知,由相知到相爱,终因周恩来的撮合而“同心今缔结,共度百年春”。

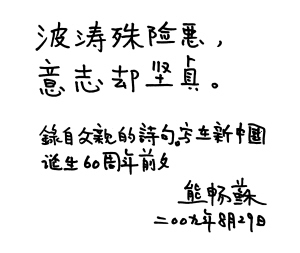

“波涛殊险恶,意志却坚贞。”这是新中国成立六十周年前夕熊畅苏抄录的父亲诗句。

【回眸】从此我和瑾玎携手前进,并肩战斗了45年

如果说熊瑾玎与当时许多热血沸腾的革命青年有什么不很相同的地方,那就是人家冲冲杀杀、横刀跃马,而他则以其务实的态度创办经济实体,为革命积蓄更多经费。熊瑾玎说:“我觉得要做事,就要有钱。”

1928年春,中共湖北省委被破坏,夏明瀚、向警予等人英勇牺牲,熊瑾玎从武汉来到上海,即临危受命,出任中共中央秘书处会计科科长,也就是中共中央的第一任总会计师。

当时罗亦农已经遇害,周恩来对我们党在上海的工作提出了“社会化”、“家庭化”要求,从而把朱端绶调来配合熊瑾玎组建云南路(今云南中路)上的中央政治局机关。

熊畅苏拿给我们看她母亲的自传。这自传是朱端绶去世后,熊畅苏整理她遗物时发现的。朱端绶在自传中写道:“到上海不久,我就搬迁到……云南路,楼下是……生黎医院,楼上就是中央政治局常委办公和中央政治局开会的机关,对外是‘福兴布庄’。这里一共三间房,外间办公,内间是卧房,后房是厨房。我和熊瑾玎对外是夫妻,对内是同志,晚上各自睡觉。我每天吃好晚饭,做好我应做的工作,就到内房把门拴好,自己看书学习。”

撮合熊瑾玎和朱端绶真正走到一起的是周恩来。他看熊瑾玎和朱端绶朝夕相处,情谊日增,就因势利导,做工作。周恩来对朱端绶说:“熊老板的年龄是大了一点,大了你很多岁,但是他那颗干革命的心是很年轻的。你们两人很般配。要是真的成为夫妻,生活在一起,一个老板,一个老板娘,相互勉励,相互配合,对于我们党的事业,一定会有更大帮助。”

周恩来的话捅破了一层隔在熊瑾玎和朱端绶之间的薄薄的纸。朱端绶在自传中深情写道:“瑾玎对我一往情深。中央组织部长周恩来曾来做我的工作。同瑾玎一起‘生活’了3个月,我看出他是一个品德高尚的人,真心实意的人,而他从来没有享受到家庭的温暖,他的言行感动了我。人非草木,孰能无情?周恩来极力促成我们,要瑾玎请客。就在1928年中秋节那天,我们在四马路‘陶乐春’请了一桌客。中央政治局常委参加的还有李维汉同志。从此我和瑾玎携手前进,并肩战斗了45年。”

【口述】我很想写一写这条弄堂里的脚印,写一写这栋楼里的灯光

口述人:熊畅苏(熊瑾玎、朱端绶之女)

图为熊畅苏抄录的父亲诗句:“波涛殊险恶,意志却坚贞”。

当年在上海掩护中央机关很难很难。不要说大人,就是小孩也有任务,让你哭你就哭,不让你哭绝对不能哭。中央领导在里间开会,妈妈抱着孩子在外面望风,你怎么可以大哭大闹?你大声哭闹,影响了里面的重要会议,那不是全乱套了?可是,会议结束了,中央领导都走了,孩子就得叫一叫,哭一哭,闹一闹,多给人留下一点生活气息。白色恐怖那么严重,到处都有敌人,都是敌人的暗探,一点也不能让他们起疑心。一定要让他们产生错觉,平时住在这里的就是一户很普通很普通的老百姓。最初调我母亲来这个机关工作,也就是为了营造一个生活环境,增加一点家庭气息。我父亲开了一个商铺,商铺不能没有老板娘,要不然,时间一长,就会引起外人猜疑。周恩来决定调一个女同志来配合我父亲工作,假扮夫妻,组成一个“家庭”。

在那之前,我父亲与我母亲已有接触。我母亲在湖南省互济会工作时见过我父亲。他们曾经在汉口一起照料过革命老人徐特立。我母亲生于1908年,小我父亲22岁,入党却比我父亲早两年。他们两人在云南路住机关,为来开会的中央领导放哨、做饭、买开水,平时也很忙。忙过了,空下来,我母亲喜欢读一点唐人诗词,我父亲就给她买来了《唐诗三百首》,还给她讲解王勃的《滕王阁序》和白居易的《长恨歌》、《琵琶行》,还给她逐字逐句地解读。我母亲想要学着写点什么,我父亲又循序渐进,耐心教她旧体诗的词牌和韵律,什么叫五言、七言,五律、七律;什么叫渔歌子,鹧鸪天、忆秦娥。

我上次去上海看中共中央政治局机关旧址,大巴停在福州路、云南路口,车门一打开,我头一个下车,下车就找墙上的标牌。我记得那一块牌上刻着“中共‘六大’后的中央政治局机关旧址”。那一块牌上还刻着我父亲的名字,说:“‘六大’以后,在上海担任党中央会计工作的熊瑾玎以商人身份于1928年租得云南路447号生黎医院楼上的三间房间,设立党中央政治局机关。”边上有一位老人,刚从附近公园早锻炼回来。他看我不停地说,不停地找,就用上海普通话告诉我:“你说的那个牌子在后面的小弄堂里。你们要看,我带你们去。”我就跟着他拐进了后面的小弄堂。

这么多年,我还是头一回走后门,头一回走进那栋房子背后的弄堂。那条弄堂弯弯曲曲,很窄很窄。老人在前面带路,我在后面紧紧跟上。我的身后还有周恩来的侄女周秉德和侄子周秉钧、陈云的女儿陈伟华等。老人问我:“你们都是些什么人?从哪里来?干什么的?”我说:“我们的父母都跟这栋房子有关。我就是熊瑾玎和朱端绶的女儿。80年前,我的父母就住在这栋房子里面。”

老人将信将疑地追问我:“你不骗人?”我说:“老爷爷,您知道吗?这条弄堂,这条窄窄的弄堂,曾经走过多少我们党的中央领导?我们的父辈就是从这里出发,一路前进,一直走向中国革命的最后胜利。”周秉德说:“大姐,你说得真好。”我说:“没有你伯父的介绍,就没有我父母的结合。没有我父母的结合,也就没有我。这是我父母恋爱的地方,并肩战斗的地方。我永远也不会忘记这里。我真的很想写一写这条弄堂里的脚印,写一写这栋楼里的灯光。”

|