|

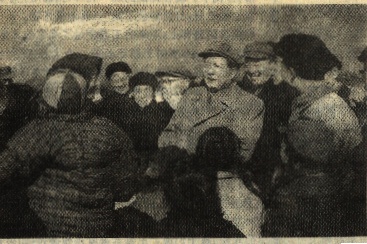

题图照片:1955年,毛泽东在南京郊区尧辰乡十月农业生产合作社视察。

在毛泽东的遗物中有6个口罩,这些原本雪白的纯棉制品,却已变成了黄白色,显然是由于多次使用、消毒所致。其中两个明显大些,它们长19厘米,宽14.5厘米,成色较新,稍白,两边安装的松紧带弹性依然,说明生前用得不多。这些口罩是专为毛泽东外出时避人耳目而做的.

毛泽东历来向往言谈行动随心所欲,不受约束,尤爱和普通群众交往,和人民有着深厚的鱼水情谊。但是,随着新中国的成立,毛泽东住进了中南海,他便不可能再像战争年代那样想到哪便到哪,他的行动受到越来越多的限制。毛泽东视察大江南北,足迹遍布全国,可他不能随便逛街、游园,不能随便进电影院,不能随便上百货商店。他是人民的领袖,但是他没有随便见人民的自由,多数要经事先安排,就连火车专列上的服务员要见他,也须经卫士同意。他思想活跃,驰骋无羁,却不能随便走出红墙。他曾多么羡慕那些工人、农民、士兵和普通市民自由自在的生活啊!

1949年5月2日,毛泽东约柳亚子游颐和园,泛舟昆明湖。入园门时,有人认出了毛泽东,一片激动、惊讶的声音:“毛主席!”是毛主席广游园的人们迅速从四面八方汇集过来,聚集在昆明湖畔。毛泽东上岸后,立即被欢腾的人群包围,无数手臂伸出来争抢着同毛泽东握手。在卫士的保护下,毛泽东总算上了车。车上,毛泽东兴高采烈地说:“今天是咱们第一次游颐和园,也是第一次看到有这么多的群众游园。柳亚子先生高兴,我也非常高兴。”但是,随着这种热烈场面的一再出现,毛泽东的行动越来越不自由了。为了保证他的安全,有关部门规定他在大庭广众之中必须戴上口罩,以避免麻烦。1952年春,毛泽东去武汉,游龟山、蛇山,参观黄鹤楼遗址,安全部门一再坚持,必须戴上口罩,避免被人认出,形成拥挤局面,对主席安全不利.毛泽东虽极不情愿,但也不得不妥协.那时群众见到毛泽东的机会越来越少,但见到毛泽东肖像的却越来越多。毛泽东尽管戴普大口罩,把脸捂得严严实实,但在黄鹤楼遗址游览时还是被一个小孩认出来了:“毛主席!”

孩子的一声惊喜的叫喊,似乎传遍了整个黄鹤楼。正值春节,游人特多。刹时,人们像潮水般拥来,人挤人,都想拥到前面,看个真切。毛泽东的卫士和公安部长罗瑞卿、副部长杨奇清以及李先念、杨尚昆、王任重等领导同志马上里外形杨尚昆、王任重等领导同志马上里外形成两层保护圈,环绕着毛泽东,随着人流,拥来拥去,好不容易挤到江边,保护毛泽东登上了船。毛泽东摘下口罩,回头向大家招手,岸上掌声雷动,欢呼声惊天动地,震耳欲聋。陪同和警卫早已是大汗淋漓,惊魂未定,而毛泽东却开心地说:“真是下不了的黄鹤楼。”

看到这种热闹、融洽的场面,毛泽东是很高兴的.第二天,他跟大智街长谈话说:“我非常羡慕你的工作,每天能跟群众打交道最有意思。”他更喜欢自由自在、普普通通的百姓生活.

1956年,毛泽东去机场为结束访华的印尼总统苏加诺送行。飞机起飞后,毛泽东对卫士说:“咱们找个饭馆吃饭.”毛泽东随卫士到了一家羊肉泡馍店。毛泽东不爱吃羊肉,但他很满意这个环境,他深情地环顾饭馆,仿佛他又是一个普通的学生,一个普通的人了,终于可以自由地呼吸街市的空气了.他还“微服私访”,到丁家花园看了一个丁老头养的菊花。这些活动对他来说真是莫大的享受,可惜机会太少。

他面对的是一个“集体”,他同这个“集体”有过较量。在北戴河,他坚持“出去走走”,还因为出不去而发过脾气。有关部门怕他气出病,同意他出去走走,但必须戴口罩,戴墨镜。毛泽东在田地里想和农民聊天,但戴着口罩、墨镜,身后还跟着一群人,谁敢和他聊天呀?毛泽东愤怒地摘下口罩,墨镜甩到一边,农民们看出了,这“不速之客”是毛主席,远近农民立刻蜂拥过来。为了安全,卫士和警卫不由分说,很快将毛泽东簇拥着离开了。毛泽东发脾气也没用,个人必须服从组织。

1953年,毛泽东视察湖北黄石市钢铁厂。毛泽东步入高炉车间,车间里温度很高,从那高炉里喷出来的烟尘和带有硫磺味的气体,一阵阵袭来,刺激着咽喉和呼吸道,让人感到呼吸不畅,胸口发堵、发闷.为了让毛泽东少吸进点有害的烟尘,保健医生把事先准备好的口罩向毛泽东递去,当毛泽东发现了医生的动作后,立即用严厉的目光向医生扫射一眼,随着那像利剑的目光,毛泽东的右手手心向下,坚决而有力地摆动了一下。毛泽东宁肯吸进些有害的粉尘和气体,也决不会让这白得刺眼的口罩把他和工人群众隔离开来。

|