陆川在《南京!南京!》中用成本昂贵的黑白胶片,最大限度地还原南京大屠杀的现场感和真实感。

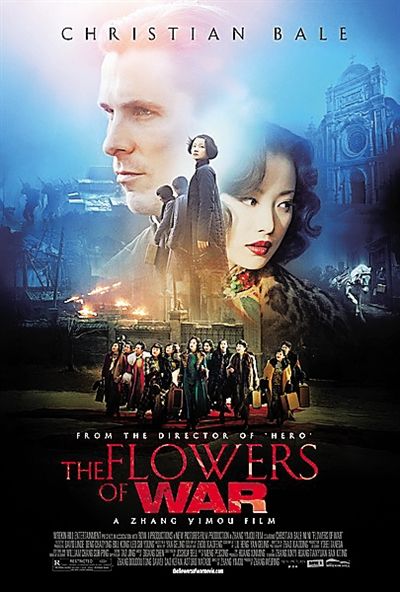

《金陵十三钗》

2014年张黎将严歌苓的小说《金陵十三钗》改编成电视剧《四十九日·祭》,再次引发大众关注。

张艺谋导演的《金陵十三钗》

关于南京大屠杀这一段历史的讲述,在相当长时间的影像作品中处于被忽视甚至缺席的状况。新世纪以来,这一历史的阵痛经名导大腕的演绎引起了人们的强烈关注,引发了人们内心深处那段痛楚的记忆。

2014年12月13日,首个国家公祭日,让大众的目光再次聚焦于古城南京——1937年12月13日的记忆成为国人心头永远的一道伤疤。七十七年过去了,对于身处和平年代经济迅速腾飞的青年一代,无法亲历无法想象当时当日的苦难,历史的疼痛逐渐在岁月的沉淀中被稀释,被淡化。但是,影像却成为记忆历史的一种责任和情怀,从而让南京成为一段不能忘却的纪念。

历史:不思量,自难忘

关于南京大屠杀这一段历史的讲述,在相当长时间的影像作品中处于被忽视甚至缺席的状况。新世纪以来,这一历史的阵痛经名导大腕的演绎引起了人们的强烈关注,引发了人们内心深处那段痛楚的记忆。

2009年,陆川在《南京!南京!》中固执地用成本昂贵、质感突出的黑白胶片,最大限度地还原南京大屠杀的现场感和真实感。整个影片灰蒙蒙一片,全部人物灰头土脸,可谓是史上最“土”的影片之一。其中日军的暴行毫无艺术的虚构和夸张,基本是史实的一种还原。但是陆川的主体格调是凝重悲凉的,在枪杀中国俘虏的过程中,在极度压抑的氛围和极为节制的电影对白中,人群中爆发出那一句“中国不会亡”的呼声掷地有声,催人泪下。

2011年张艺谋借用严歌苓的小说《金陵十三钗》改编了同名电影。一时间让“南京大屠杀”事件成为大街小巷的热门话题。他以中国老百姓最喜欢的故事讲述方式,从屠杀开始的第一天集中扼要地讲起;他以中国政府和中国人民最能够接受的方式,讲述了那一段惨烈的岁月中,中国的男人和女人如何以自己的方式来拯救他人、救赎自己。显然,他比陆川要乐观得多,他的镜头下的中国人更有骨气和血性。无论外界如何讽刺其为“情色爱国主义”,但《金陵十三钗》实际上恢复了我们在这段耻辱史中丢失已久的民族自尊心和自信心。也许性暴力的渲染,秦淮头牌玉墨摇曳的身姿,都带有强烈的猎艳、偷窥的身体消费性,但是跟随这种观赏性一起打包出售的,还有我们曾经非常熟悉的爱国情怀。在商业大片的热潮中,张艺谋寻求这样一种颇具眼球效益的商业包装,演奏出一曲秦淮绝唱。

2014年张黎将严歌苓的小说《金陵十三钗》改编成电视剧《四十九日·祭》,再次引发大众关注。电影是90分钟的集中快感,强调爆发力。而电视剧注定要比电影更加丰满和具体。如果说电影是口感最爽的一味佳肴,那么电视剧则是冬日里一锅荤素搭配的乱炖。从南京沦陷前一周的末日恐慌到沦陷结束后的军事审判,从政府军的抵抗、日军的暴行到国家安全区的人道主义救援,从高利贷的专横、无辜百姓的逃难到教堂的恩惠四方,世间百态、人性真相的一幕幕都在炮弹声中淋漓尽致地上演;有汉奸也有英雄,有懦夫也有勇士,上至政府公务员、中央军官、国际友人,下至难民、妓女、神父、女学生、日本士兵,三教九流等各色人物悉数登场,各种力量相互碰撞。在《四十九日·祭》这部活动性影像书中,南京大屠杀不再是历史展览馆中那一串串令人战栗的数字和一张张发黄的老相片,而是一场实实在在浸润着血和泪、苦和痛的真人秀!

更重要的是,电视剧《四十九日·祭》丰富了电影所来不及交代的相关细节。比如电视剧中关于政府军唐生智部队被迫撤掉的始末。虽然有人质疑说,《四十九日·祭》叙事拖沓,线索复杂,但恰恰是这些旁枝末节,多层复杂人物关系的设置,才能真实还原它的全貌,才能使其区别于电影独树一帜。

女人:商女也知亡国恨

关于“南京大屠杀”中的女人,我们需要面对一个现实。据远东国际法庭最后统计的数据显示,在日军攻陷南京的一周之内,南京市内的强奸案共发生2万余起,也就是说平均每天日军强奸中国女性的案件多达600余起。1937年11月11日上海沦陷后,上海成为日本慰安制度的起源地,后来这种慰安制度遍及中国、朝鲜、东南亚等地。《南京!南京!》中以日本兵角川的角度,真实再现慰安之过程。为了防止慰安妇的反抗,每个士兵进去后都拿着一个馒头,这是被征慰安妇一天的口粮。身体柔弱的女性在丧失了男人、组织的保护之后,注定会成为那段黑暗岁月最残酷的牺牲品。

|