日前,在教育部主办的全国第八届中小学艺术展演中,沈阳市文艺路第二小学原创诗朗诵《英雄回家》深情讲述了“英雄之城”沈阳守护英烈之魂、迎接抗美援朝烈士遗骸归国的故事,摘得朗诵类一等奖及优秀创作奖;同时,其校园剧《万里归途》以国宝回归映射国家强盛,荣获戏剧类二等奖。该校也由此成为辽宁省唯一同时参赛两项作品就荣获三项大奖的学校。

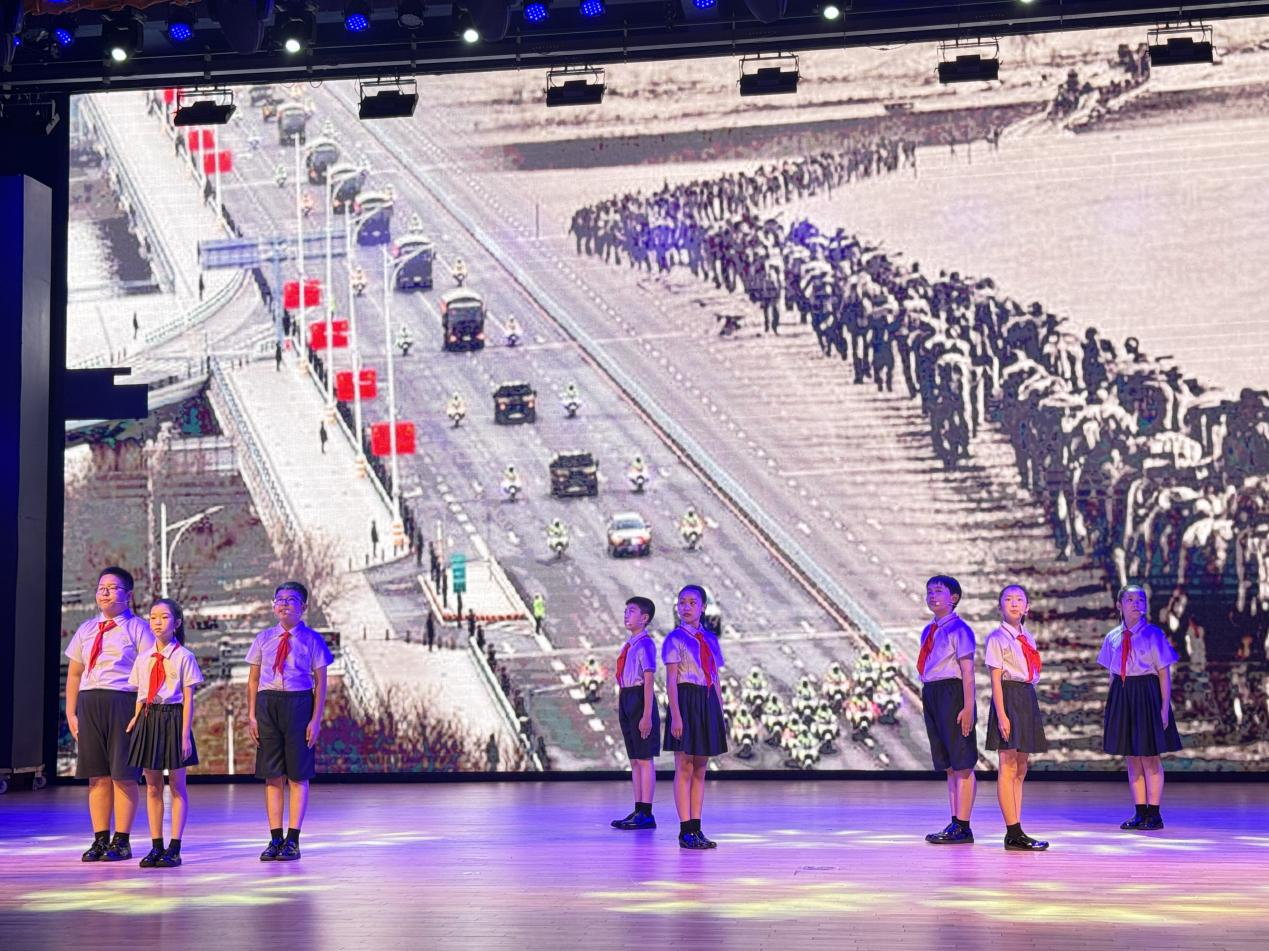

诗朗诵《英雄回家》剧照

可触可感的红色教育

2023年11月23日,沈阳大雪纷飞,第十批在韩志愿军烈士遗骸归国的新闻牵动人心。学校朗诵社团的教师们正在会议室研讨选题,望着窗外飞雪与新闻画面交织,一个共同的念头瞬间迸发:“写英雄回家!”

这一刻,成为了诗朗诵《英雄回家》的诞生密码。此后,这一主题延伸至“回家系列”。

学校副校长程霏介绍,沈阳作为抗美援朝战争的重要后方基地,拥有深厚的红色文化底蕴。学校通过“德美同行”的教育理念,将抗美援朝精神、国宝回归、国歌起源等宏大主题,转化为生动的教育素材。“我们希望孩子不仅是观众,更是历史的参与者。”从《英雄回家》到《万里归途》《一截铅笔》,学校创作的一系列作品,通过学生的真情演绎,让抽象的红色精神变得可触可感。

诗朗诵《英雄回家》剧照

从“演英雄”到“做英雄”

德育与美育的融合并非简单叠加,而是通过“沉浸式”活动实现育人目标。从烈士陵园到工业博物馆,再到沈阳“九·一八”历史博物馆,沈阳市文艺路第二小学把沈阳的“红色地图”变成孩子们的“第二课堂”。

创作《英雄回家》时,团队带学生走进烈士陵园,触摸刻有197653位烈士姓名的英名墙;排练《万里归途》前,他们又赴省博物馆,在“又见大唐”展厅里凝视国宝级文物。五年级学生许骐麟在饰演“老铜钟”这一角色时,起初因相关记载寥寥,多次排练后仍找不到表演状态。后来,他通过观看老电影《甲午海战》,才深刻体会到国家积弱被欺压的历史——而自己就是那船头的老铜钟,亲身经历过战争的惨烈;如今,他要穿越历史,用自己的声音将无声的文物变得有血有肉。

校园剧《万里归途》剧照

打开学生档案,一页页记录着他们的蜕变:淘气的孙书睿偶然观摩排练后总偷偷来看,一次因同学缺席主动补位,竟完美配合,此后他专注力提升,逐渐成为班级优秀学生;腼腆的孙明莊因朗诵《英雄回家》后自信绽放:“曾羡慕舞台,今终获掌声。”毕业时,她制作纪念视频,定格排练嬉戏瞬间,说小学时光是她一生的珍藏……

学生们的日常排练

这种“以文化人”的教育模式,让红色精神在实践中生根发芽,也培养出了一批批“心中有信仰、脚下有力量”的新时代少年。“从小给他们种下爱国的种子,孩子的心中就不会生出杂草。”程霏说。

“铁三角”守得百花开

从作品选题到创作、排练,再到最终录制,整个过程中教师团队只有三人。除程霏外,还有学校艺术主任钟燕以及音乐教师赵乐,三人默契配合,共同支撑起作品的打磨工作。

翻开创作备忘录:2015年,《芭啦啦的奇幻旅行》初稿因资料不足搁浅;2018年,《他们来过》因学生情感无法产生共鸣进行大规模调整;2023年,《你好1944》因集体排练时间短暂而放弃……每一次剧本的成功演绎都经过无数次的修改和调整,但“铁三角”从未停笔。

没有排练教室,就在操场练习;冬天的操场太冷,就在教学楼走廊练习——学校到处都有老师和孩子们排练的身影。没有道具,就利用学校里所有能用的桌子、展柜、画架,因地制宜设计道具,服装不符合人物设定,就自己动手改制服装。多年来,排练中的困难只有一个接着一个,但是克服困难也成了大家的必修课。“铁打的老师、流水的学生”是教师和孩子对信念的坚守。

校园剧《一截铅笔》剧照

十年来,这支“铁三角”教师团队带着一批又一批学生,把《一截铅笔》《万里归途》等20余部红色课本剧搬上课堂、社区和国家级赛场,累计获得百余项荣誉。程霏笑称:“我们是没有专业舞台的演讲冠军,我们要用英雄精神传播英雄,培养英雄。”

校园剧《你好1944》剧照

如今,学校计划出版《红色经典校本教材》,并推动戏剧校本课程常态化。“红色教育不是灌输,而是唤醒,是点燃。”程霏认为,当孩子成为故事的“主角”,他们自然会成为自己人生的英雄。

|