观看了由中央党史和文献研究院出品的八集微纪录片《讲述·周恩来的故事》,我的感觉是,有点不太“解渴”。

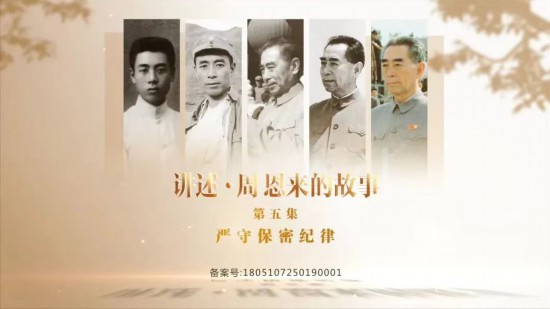

周恩来的故事,哪能是《少年时光》《周总理的一天》《拒收礼品》《西花厅,温暖的家》《严守保密纪律》《简朴的生活》《病重的日子》《恩爱夫妻》短短八集能讲述完的。

我建议,要继续拍下去,到全国各地去寻找周恩来的足迹,挖掘周恩来的故事,乃至世界各地,任何他到过的地方。

一位领导人,不论官大官小,他为人民服务的身影,在人民心中永远抹不掉,因为人民心中有杆秤。

记得,诗人臧克家将对周总理的哀思化作一首悲歌——泪是丰碑,泪是誓言,泪是动力,泪是火焰!昂起头来,揩干眼泪,红旗指向,无坚不摧!这位诗人还有一首家喻户晓的诗——有的人活着,他已经死了,有的人死了,他还活着……

周恩来,这是一个光荣的名字、不朽的名字。每当我们提起这个名字就感到很温暖、很自豪。周恩来在为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类进步事业而奋斗的光辉一生中建立的卓著功勋、展现的崇高风范,深深铭刻在中国各族人民心中,也深深铭刻在全世界追求和平与正义的人们心中。

周恩来是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,党和国家主要领导人之一,中国人民解放军主要创建人之一,中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。周恩来是不忘初心、坚守信仰的杰出楷模,是对党忠诚、维护大局的杰出楷模,是热爱人民、勤政为民的杰出楷模,是自我革命、永远奋斗的杰出楷模,是勇于担当、鞠躬尽瘁的杰出楷模,是严于律己、清正廉洁的杰出楷模。

八集微纪录片通过周总理的亲属、秘书、卫士、专机机长口述,邓颖超画外音等方式讲述了周总理工作、生活的故事,展现了周恩来的精神风范和优良家风。

我看到了讲述者的眼噙泪水,我看到了审片现场专家发言时的几度哽咽,我也注意到观众在《病重的日子》这一集评论区的留言:“我不敢看,怕自己忍不住泪水。”

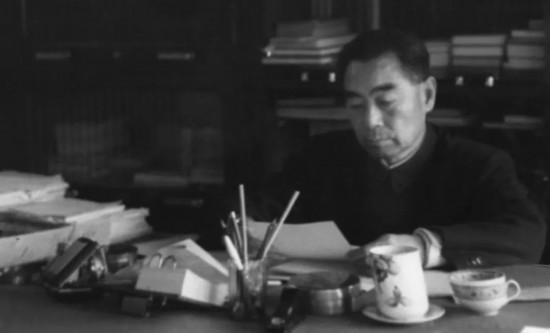

“文化大革命”时期,紧张繁重的工作严重影响了周恩来的健康。即使手术住院期间,周恩来依然没有停止工作,他像蜡烛一样,为了国家和人民,将自己燃烧到生命的最后一刻。

周恩来的卫士高振普,细心记录整理了周恩来病重住院期间每一天的活动日程。高振普回忆:自1974年6月1日住院,到1976年1月8日去世共587天,周恩来共做大小手术13次,40天左右就要动一次手术。但只要身体能够支撑,仍继续坚持工作。住院期间,周恩来会见外宾65批,在接见外宾前后与陪见人谈话17次,在医院召开会议20次,出医院开会20次。外出看望人或找人谈话7次。每次会见时间大都是1小时左右,最短的一次10分钟……在医院光找领导层的谈话242还是245人次,谈话时间289小时零43分钟。这我有记载,有人跟我说总理在医院,这实际上除了手术以外,也就等于8小时办公。

在“文化大革命”极端复杂的特殊环境中,周恩来作出了常人难以想象的努力,忍辱负重,苦撑危局,维护党和国家正常工作运转,尽一切可能减少损失。周恩来保护了一大批党的领导骨干、民主人士和知识分子;协助毛泽东粉碎了林彪反革命集团妄图夺取最高权力的阴谋,同江青反革命集团进行了坚决斗争。“九一三”事件后,周恩来主持中央日常工作,批判和纠正极左思潮的错误,使各方面工作有了转机。他全力支持邓小平领导对各方面工作进行整顿,这不仅深深影响了当时中国的政局,而且为后来中国的改革和发展准备了条件;他在四届全国人大一次会议上重申实现四个现代化的宏伟目标,极大鼓舞了全党全国各族人民。

在这一集里,周恩来的秘书纪东回忆道:大手术伤口还没有完全恢复,他在深夜里给李先念打电话,告诉他收到了一封群众来信。在一个山西的一个山区里,当地群众吃的咸盐比城里贵一分钱,周总理在这个时候仍然想到这件事还没有办,给先念同志打电话,赶快派调查组去了解情况,赶快让群众能吃上盐。我说一分钱呐,群众吃不上盐呐,这样一件事在他的心里有多么重的分量。

周恩来始终把密切联系群众、深入调查研究作为共产党人应具有的基本品质和工作原则,以实际行动同官僚主义、形式主义作坚决斗争。他强调要了解情况,就得学习,就得调查,“一切问题都要到现场去实践”。他告诫各级干部,“官僚主义是领导机关最容易犯的一种政治病症”,“克服主观主义和官僚主义,对我们有着特殊重要的意义”。他特别强调,搞社会主义就是要“为最大多数人民谋最大利益”,“我们是从人民中来的,我们过去的胜利都是在人民的支援下取得的,不能忘本”。

1976年1月8日上午9时57分,周恩来病逝于中国人民解放军305医院,享年78岁。

纪东说:“最后,骨灰也撒掉了,什么叫春蚕吐丝啊,什么叫蜡烛燃尽啊,我们总理用自己的身躯,作了最后的全面的诠释,实现了生前说的,最后一次为人民服务。”

我认为,编导应该把镜头定格在周总理胸前那枚“为人民服务”的徽章上,让观众从徽章上领悟“为人民服务”这五个大字的时代价值和历史意蕴。

《恩爱夫妻》是八集微纪录片的最后一集,给我留下很深印象。

周恩来和邓颖超的爱情,缘起于青春澎湃的五四运动。他们一起走过危机四伏的白色恐怖、生死一线的漫漫长征、见证各地抗战的山河岁月。在长达半个多世纪的风风雨雨中,经受了无数惊涛骇浪,相濡以沫,携手同进。

听到旁白中邓颖超念着自己写下的《从西花厅海棠花忆起》段落,尤其令人动容。

春天到了,西花厅的海棠花又开了,看,花的主人已经走了。离开了,我们不再回来了。你不是喜爱海棠花吗?解放初期,你偶然看到这个海棠花盛开的院落,你就爱上了海棠花,也就爱上了这个院落,选定这个盛开着海棠花的院落来居住。你住了整整26年,我比你住的还长,到现在已经是38年了。……因此,我们的爱情生活不是简单的,不是为爱情而爱情,我们的爱情是深长的,是永恒的,是根据我们的革命事业、我们的共同理想相爱的。海棠,花开了,你离开了他们,离开了我们,你不再回来,你到哪里去了呀?你一定随着春天温暖的风,又踏着严寒冬天的雪,你经过春风的欢送和踏雪的足迹,已经深入到祖国的高山平原,也飘进了黄河、长江,经过黄河、长江的运移,你进入了无边无际的海洋……

多么炽热的爱,多么深厚的情。镜头的画面感极强,让人的思绪随江海的波涛汹涌翻腾,久久不能平抑。

这使我想起周总理去世后,国内建筑的第一座、也是唯一的一座周恩来纪念碑。它坐落在我曾工作的新疆石河子,坐落于1965年7月5日周总理在石河子接见兵团上海知青代表所在的位置。纪念碑由钢筋混凝土浇筑而成,呈方柱体。碑体总高12.8米,其中碑身高7.8米,象征着周总理享年78岁;碑文高6.7米,象征着周总理视察新疆时67岁;纪念碑红砖铺地基座宽8.1米,象征着周总理领导的八一南昌起义。纪念碑坐北朝南,正面镌刻着“敬爱的周恩来总理永垂不朽”。碑体上有周总理为兵团题词的手迹:高举毛泽东思想的胜利红旗,备战防边,生产建设,民族团结,艰苦奋斗,努力革命,奋勇前进。

纪念碑的旁边,是周恩来纪念馆。馆内的巨幅油画下方,有这样一段话:1965年7月,是新疆各族人民永远难以忘怀的日子。周总理和陈毅副总理一行出国访问归来,不顾旅途劳顿,来到新疆看望各族人民。周总理先后视察了和田、喀什、乌鲁木齐、石河子等地。他深入工厂车间、田间地头、学校幼儿园,他询问群众的工作、生活情况。他叮嘱鼓励各族干部要加强民族团结,开发建设边疆,维护祖国统一。他对百万兵团军垦儿女屯垦戍边、保卫建设新疆的历史功绩给予充分肯定。周总理从中午1点到石河子,到第二天上午11点离开,一共是22个小时,几乎一刻不停地参观、座谈、会见、谈话……当时他已经是67岁高龄,却始终保持着旺盛精力。周总理的音容笑貌永远留在新疆各族人民心中。

我在周恩来纪念馆的展柜里看到一张“大字报”,上面用毛笔写着——

周恩来同志:我们要造你一点反,就是请求你改变现在的工作方式和生活习惯,才能适应你的身体变化情况,从而你才能够为党工作得长久一些更多一些。这是我们从党和革命的最高的长远的利益出发。所以强烈请求你接受我们的请求。

这是1967年2月3日周总理身边的工作人员写的一张“大字报”。上面有赵炜、高振普(朴)、霍爱梅、李进才、张作文、郑淑云、赵茂峰、桂焕云、张佐良、高云秀、纪书林、张树通、孙岳、杨金明、张元等在这上面的签字。

在“大字报”左侧是2月4日周恩来竖着写下的一行字:“诚恳接受,要看实践。”

从“大字报”字里行间,能看出身边工作人员对周总理的景仰和爱戴。

|