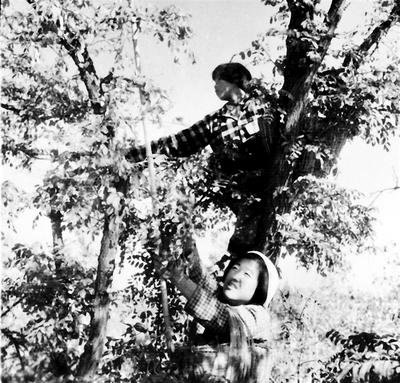

为解决没钱买树苗的问题,吕玉兰(前)采榆钱培育树苗,在千亩沙荒地上植树造林。 本版照片均由吕玉兰纪念馆提供

阅读提示

玉兰花开,春意盎然。

走进邢台市临西县东留善固村,这里是一个“玉兰世界”:玉兰路、玉兰林、玉兰公园、玉兰广场……这一切,都是为了纪念吕玉兰而命名。

东留善固是吕玉兰的故乡。1960年,20岁的吕玉兰开始担任该村党支部书记。她曾是全国著名的劳动模范,被称为“铁姑娘”“一代中国妇女的骄傲”。

从东留善固村出发,吕玉兰还先后在临西县委、河北省委、正定县委、省农业厅工作过。1993年,吕玉兰去世。在她一生中,不管在什么岗位,不管在哪里工作,她始终不改质朴热忱的劳动人民的本色。

习近平总书记曾撰文怀念吕玉兰,称她“高风昭日月,亮节启后人”。

“不做浮在水面上的葫芦,要做沉到水底的秤砣”

东留善固村玉兰小学的正对面便是吕玉兰纪念馆,纪念馆门前,吕玉兰高大的半身像洁白如玉,齐耳短发,微微露齿,含笑注视远方。

村子北边的吕玉兰纪念林里,柳树、榆树、槐树、杨树,枝条摇曳,生机勃勃。

“这片林子,是玉兰老书记当年带着姐妹们一棵一棵种出来的,乡亲们忘不了老书记的恩情,后来就把这片林子叫吕玉兰纪念林。”该村原党委书记吕廷祥说。

东留善固村原是有名的穷沙窝。1956年初春,16岁的吕玉兰,被推选为东留善固村高级农业生产合作社妇女社长。看着村北那片白茫茫的沙荒地,她下定决心:植树造林,改变环境!

但在千亩沙荒地上造林,可谓困难重重。首先就是没树苗,又没钱买。吕玉兰找老党员商量后决定,采榆钱自己育树苗。

一大早,吕玉兰带领着七八个姐妹开始登梯子、攀墙头,上树采榆钱。播种育苗,需要地块。吕玉兰向社里承诺:“第一,搞得不好,如数赔偿;第二,不记工分。”她带着大家早起晚归,把地翻好、整平、耙细,刮成长方形田畦,浇上水,均匀地撒上榆钱,再蒙上细细的潮土。不几天她们就种了四亩榆树苗。

转眼到了冬天,为了抢抓冬季植树造林时间,吕玉兰成立了“妇女造林队”。揣着窝窝头,背着树苗,顶着寒风,她们来到三里地外的沙滩上植树。吕玉兰几天顾不上梳头洗脸,凛冽的北风打红了她的眼,冻裂了她的手。时间一长,她脚上的冻疮化了脓,和袜子鞋子粘在一起。

母亲发现了,再也不叫她下地。可吕玉兰说:“娘,脚冻了不要紧,还可以治。地冻了,栽不了树,就得等下一年哩。”正是凭着这股劲,吕玉兰和姐妹们共栽树11万株。

看着吕玉兰当年用过的锄头、三齿耙、板铁镢、纺车等农具,吕廷祥说:“村民们都说玉兰这个小妮子不简单,敢说敢干、出口成章,不仅在女同志中是佼佼者,就是许多男同志也比不上。”

初春,正是播种的好时节。不到20岁的玉兰光着脚丫,跟着七个男队员拉着播种机,在田里一干就是一天。

“咱们做梦都想着早点建成社会主义新农村,新农村在哪儿?就在咱们手中!”吕玉兰开始集中整治基本农田。她组织全村“男女老少一齐上,起早搭黑连轴转”,打机井、搬沙岗、填大坑。几年时间,打井40多眼,平整土地4000多亩,动土50多万方;开挖渠道15条,长达30多里;建起两座小型扬水站,村里基本实现了水利化和大地园田化。

“不做浮在水面上的葫芦,要做沉到水底的秤砣。”1972年,已任临西县委书记的吕玉兰,带领全县干部群众打了三年兴修水利硬仗,先后兴建了临馆渠、跃进渠等五条大渠和汪江排灌站、尖冢跃进闸,使全县渠渠相连,村村能灌,基本做到了旱能浇,涝能排。

“不学不懂,不干不会”

走在东留善固村的大道上,只见干净平整的街道两旁绿树参天,一座座新民居显示出老百姓的好日子。而村外,成方连片的果园内,一树树梨花正在盛放。

“上世纪60年代,玉兰书记带领全村群众植树造林、兴修水利、改造民居,实行第一次创业,让群众过上了好日子。玉兰书记能干,更重要的是她不是蛮干,她很会干。”该村党委原副书记冯占臣说。

“这是玉兰书记42岁时,在河北农业大学学习时留下的笔记,当时她剪贴和摘抄了数万字的资料,做了近50万字的笔记。”在吕玉兰纪念馆,讲解员介绍说。

“不学不懂,不干不会。你会我不会,距离就在学上,差距就在干上。”吕玉兰曾这样说。

这是一张1956年的照片,吕玉兰和老干部吕延伟蹲在田间地头,只见她沿着老人手指指向的地方望去,一边认真听讲,一边做好记笔记的准备。还原当时的情景,原来两人在商议着“植树造林、锁风固沙”造林规划。吕玉兰说:“叔,您看咱们村这块风沙林该怎么种植好?”

“她15岁当上干部,哪有什么经验,都是靠向身边的老人学习讨教来的。”村里人这样说。

1963年8月,火热的太阳烤着大地。吕玉兰挽起裤腿,走进河道里,和队友们站在脚踝高的水渠里,一刬一刬地排涝。

当时,河北中南部连降暴雨,卫运河上游决口,滔滔洪水到处泛滥。不少村民受封建迷信思想影响,把水蛇当龙王,拉巫婆“请神驱水”。

面对自然灾害和封建迷信抬头的双重压力,吕玉兰不信邪、不信鬼,带领干部群众与洪水搏斗六天六夜,保住了村庄。

洪水退后,吕玉兰鼓励大家自力更生开展生产自救,同时与干部群众认真总结经验,确定了在洼地压条子、坡地种杨柳、沙荒种果树、沙坑种芦苇的规划。两年后,村民共种树达25万株,“荒沙变绿洲”的梦想逐渐实现。

纪念馆内,陈列着一张泛黄的《人民日报》,头版一篇《十个为什么?》的文章引人注目。这是1966年,吕玉兰在《河北日报》发表自己活学活用毛主席著作的总结,后被《人民日报》等多家媒体转载。

“你们看,虽然高粱不好吃,但是产量高,这下子咱们村人就能吃饱了!”丰收时节,吕玉兰带着村民定期来到村里的种籽试验田查看收成情况。作为农民的女儿,吕玉兰对农业生产有着特殊的感情。

多年的经验,令她明白科学种田的重要性。吕玉兰先后进行了普及优种、间作套种、合理密植、深层施肥等科学种田活动,大大提高了土地的复种指数。她还大力推广农业机械化,向外省学习苹果树、梨树等经济林种植。1973年底,吕玉兰争取到一套化肥生产设备,整整筹建三年半,终于在临西建起了第一座氮肥厂,当年就生产氮肥5000吨。

“脚上有土,心里有谱。”玉兰经常这样说,“哪里有好经验,就到哪里召开现场会,在全省推广。”在河北省委工作期间,吕玉兰每年都要下去几次搞调研,她喜欢一竿子插到底,直接同基层干部和农民群众见面,向他们了解第一手的情况。

在调查时,玉兰更看重发现农业生产中存在的问题,以及改进措施和方法。她向省委反映当时棉花生产中存在的旱情和病虫严重、棉种混杂、日益退化等问题,并提出了五项解决措施,经实践验证,她的建议和措施都切实可行也颇有远见。

“全心全意为人民,保持本色第一桩”

六月麦浪香,吕玉兰身穿花格衫、头戴白毛巾,手拿一把镰刀走进麦田开始收割。只见她俯下腰身,左手捋小麦,右手挥镰。

这是一张吕玉兰在田间劳作的照片。纪念馆内留存的数十张吕玉兰照片,记录了她各个时期的生活工作状态。唯一不变的,是她充满阳光的笑容,以及时刻保持在田间地头劳动工作的状态。

1981年9月1日,吕玉兰到正定县委办公室报到。她上穿花格布褂,下穿的确良蓝裤,脚蹬黑布鞋,左手挽着包袱,右手拎着装有几样零用东西的塑料网兜。

“吕玉兰?”办公室工作人员看着这位衣着朴素的中年女同志,怎么也无法把她同当过三届中央委员、两届全国人大常委、省委书记和新任县委副书记的吕玉兰联系起来。

在担任省委书记期间,吕玉兰也不改自己农民出身的形象。不管是平时工作还是出席重要场合,吕玉兰总是在头上扎一块白毛巾,所以她也被人们称为“头扎白毛巾的女省委书记”。

从小就热爱劳动的吕玉兰,什么脏活累活也干。后来,她走上了公社、县里领导岗位,继续坚持参加农业生产,长年劳动在100天以上。

1971年5月,吕玉兰到省委工作后,仍然注意参加生产劳动,而且不搞花架子,做到真干实干,正如村里老人们所说:“玉兰干活,从来不闹虚腰。”

唐山发生大地震后,吕玉兰挺着7个多月的身孕,赶往一线,参与抗震救灾指挥工作。她到正定县任县委副书记后,一如既往深入基层调查研究,探索农业发展新路子。几个月里,几乎跑遍了全县所有公社以及几十个村庄。外出办事或下乡,总是骑自行车。

吕玉兰始终保持着劳动人民本色,在工作中更是处处为人民利益考虑。

在正定工作期间,她支持刚到正定工作的习近平,一起向上级反映解决正定粮食征购过重问题。中央很快派人到正定,与省、地两级相关部门联合组成调查组,了解情况。经过核查,调查组把当地粮食征购的实际情况摸清了。当年,全县粮食征购任务减少了2800万斤,给正定人民以休养生息的机会。

玉兰曾风趣地说:“俺要是三天不往地里转一圈儿,不看看树,不看看庄稼,不看看乡亲们,非憋出别的病来不可!劳动也可以治病呢!”

吕玉兰喜欢荷花。她说,荷花出淤泥而不染,它的高洁品质可以提醒领导干部勤政廉明。她从不收礼、不占公家便宜,即使按规定发的生活补助也不要。反而甘愿当“赔本干部”:出差贴路费,上级来人在家吃饭贴饭菜。正如她自编的顺口溜:“参加劳动不能忘,艰苦朴素最高尚,全心全意为人民,保持本色第一桩。”

记者感言

一篇文章 满腔赤诚

在上个世纪的火红年代里,一位花季少女舍弃继续求学之路,甘愿回到一穷二白的家乡,带领全村群众植树造林、兴修水利,为了改变家乡贫穷落后的面貌,让群众过上好日子。

她叫吕玉兰。她为何会作出这样的选择?

1966年6月14日,《河北日报》在头版头条刊登了吕玉兰的《十个为什么?》一文。之后,被《人民日报》《解放日报》等媒体迅速转载,引起了巨大社会反响。

|